犬の皮膚病と治療

当院では通常の皮膚疾患治療では提供できない、精度の高いマイクロバブル+薬用シャンプーで皮膚の治療・回復をより効果的に行っています。皮膚ケア用マイクロバブルをご覧下さい。

皮膚病の治療

多くの場合、複合した形で皮膚病を起こしています。

しかし、実際の皮膚病を診てきて、多くの場合で単一の疾患を持っているわけではなく、複合した形で皮膚病をおこしています。

そのため、皮膚病の1つを治しても痒みがまだ残っているという状況が多々あります。また、治る皮膚病ではないものもあり、それが皮膚病の治療を難しくしている現実があります。

当院では多くの皮膚病患者がいらっしゃいますが一定期間で治療が終わるわんちゃんもいますが、継続的に長期にわたって治療、皮膚ケア等を行っていかなくてはいけないわんちゃんも多数いらっしゃいます。ですから特に長期にわたって治療を行っていかなくてはならないケースでは、完璧を目指すのではなく、病気と付き合いながら生活の質を上げる治療を飼い主様とともに行っております。

治療の方法

それぞれのケース(原因や経過)に対応して、投薬、薬用シャンプー、栄養剤、処方食等のいくつかを組み合わせて対応させていただいております。また、上記にあるように精神的要因からくる皮膚病もありますので、生活スタイルの改善、飼い主様の接し方の変更等もおこなったりします。

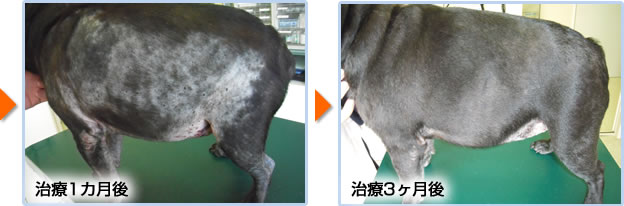

長く皮膚病を患ってきたわんちゃんに対して1,2週間で治る例はほとんどなく、最低でも1か月以上の治療でその効果を感じていただくことがほとんどとなりますのでご理解ください。

また、当院では通常の皮膚疾患治療では提供できない、精度の高いマイクロバブル+薬用シャンプーで皮膚の治療・回復をより効果的に行っています。皮膚ケア用マイクロバブルをご覧下さい。

皮膚病用ヒストリー(問診票)をダウンロード

来院の際は、下記から皮膚病用ヒストリー(問診票)をダウンロードし、記入して頂いておくとスムーズです。

皮膚ケア専用マイクロバブル

皮膚ケア専用マイクロバブルは、アワアワ快適!

当院では、汚れを浮かび上がらせるキメの細かい泡(マイクロバブル)と、個々の皮膚に適した薬用シャンプーを獣医師がその都度セレクトし、治療に使用します。

通常の皮膚疾患治療では提供できない、精度の高いマイクロバブル+薬用シャンプーで皮膚の治療・回復をより効果的に行っていきます。

マイクロバブルってどんなもの?

当マイクロバブルとは、直径数十マイクロメートル以下の泡のことです。通常の泡の1/400のとても細かい泡になります。水面に浮上後、破裂するだけの通常の泡とは違い、マイクロバブルは汚れを連れて浮かび上がる性質を持ちます。そのマイクロバブルと特殊な温浴剤で、皮膚や毛穴の奥の汚れを優しく剥がし取ります。

バツグンの洗浄力で汚れもニオイもスッキリ!

マイクロバブルのお風呂に数十分つかるだけで毛先から毛穴の奥の隅々まで汚れをスッキリ取り除きます。

抜け毛、ニオイが減り飼育環境がより良くなります。

マイナスイオンでリラックス!

様々な環境で暮らしストレスを抱えたわんちゃんも、マイクロバブルの心地よいマッサージのような微振動+立ち昇るマイナスイオンに癒され思わずうっとり顔に。

こすらず洗える!

毛穴の奥に入り込むマイクロバブル。ノミ・ダニなどの寄生虫、その他アレルギー物質の要因となる汚れを皮膚に直接触れずに洗い流せるので、皮膚のデリケートなわんちゃんにとても優しい洗浄方法です。定期的にマイクロバブルで温浴することで皮膚が清潔になり、アレルギーの原因となるダニなどの増殖を抑える効果が期待できます。わんちゃんとの生活をより快適に!

安心・安全!

使用する温浴剤は温泉成分に近く、酵素と植物エキスから作られた安心・安全なものです。温浴中に目や耳に入ったり、万一飲んでしまっても害はありません。

ここがポイント!!

当院では獣医師がわんちゃんの皮膚の状態にあった薬用シャンプーをセレクトし、丁寧にシャンプーします。精度の高い日本製マイクロバブル+薬用シャンプーで皮膚の治療をより効果的に!

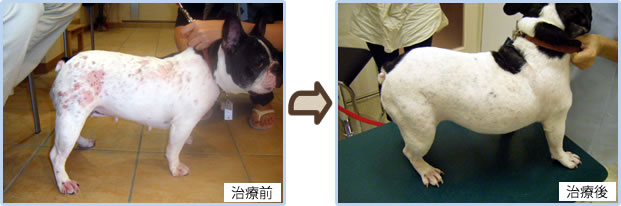

かゆみが重度の皮膚病

カイセン|感染症

犬の疥癬は、カイセンというダニによって引き起こされる皮膚病です。このダニは犬の皮膚に潜り込み、激しくかゆみと炎症を引き起こし、脱毛やかさぶた、病変を生じます。犬疥癬は感染力が非常に強く、感染した犬と直接接触したり、感染した犬と接触した寝具やおもちゃなどに触れることで感染する可能性があります。

症状|カイセン

犬疥癬の症状は、通常、感染した犬に接触してから2~6週間以内に現れます。耳のふちや顔、ひじ、ひざ、かかとなどの皮膚が硬く固まって、フケや激しいかゆみを伴う発疹がでます。進行すると,皮膚が厚くなり、痂皮ができ、二次的な細菌感染を起こすことがあります。その下ではヒゼンダニが繁殖します。

原因|カイセン

接触によって簡単に感染するため、多頭飼育しているところでは蔓延することがあります。この病気の犬を人間が抱っこしたりすることによって人に感染し、腕や胸、腹などに小さな発疹ができて激しいかゆみが生じます。感染した犬と直接接触したり、感染した犬と接触した寝具やおもちゃなどに触れることで比較的かんたんにうつる傾向があります。

治療|カイセン

皮膚の状態にもよるが全身の毛をかることもある(当院ではほとんど全身毛刈りは行なっていません)。

ダニを殺すために薬浴、内服、注射、スポット剤(首にたらす)を組み合わせて治療します。

これに平行してかゆみを抑えるくすりや、皮膚の回復を助ける薬やシャンプーを使うこともあります。

現在はスポット剤に効用が優れているためスポット剤とシャンプーだけでわんちゃんの治療が終わることもあります。ただし、薬物療法に加えて、ダニの再侵入を防ぐために、犬の寝具やおもちゃなど、ダニと接触した可能性のあるものを十分に洗浄・消毒することが重要です。迅速かつ適切な治療により、犬疥癬のほとんどの犬は完全に回復することができます。

ノミ|感染症

ノミは、犬のさまざまな皮膚病の原因となる外部寄生虫の代表的な存在です。ノミが犬の血を吸う時、その唾液が原因となってアレルギー性の皮膚炎をおこします。この病気を治すためには、患部の治療と同時に、原因となるノミを犬の生活環境から駆除しなければなりません。犬のノミによる皮膚病で多いのは、ノミアレルギー性皮膚炎(FAD)です。FADは、ノミに1回噛まれただけでもアレルギー反応を起こすため、管理が難しく、FADを発症した犬は、症状を管理するために継続的な治療が必要になる場合があります。

症状|ノミ

犬の体表の、特に耳の後ろや背中から腰にかけて、あるいは尾から肛門や陰部の周りの皮膚に脱毛やぷつぷつとした赤い発疹がみられます。また、ノミはサナダムシを媒介することがあり、嘔吐や下痢などの消化器症状を引き起こすことがあります。痒みをともなうため、自分で傷をつくることがよくあります。また、大量に寄生されると貧血などもおこします。

原因|ノミ

ノミの唾液成分ハプテンが血を吸った際に犬に入り込み、アレルギー反応を引き起こし皮膚炎をおこします。噛まれた後、細菌の二次感染を引き起こし、犬の皮膚に赤み、腫れ、膿を持った病巣ができることがあります。

草むらや小屋などに入り込んだりするとよく寄生されることがあります。

犬のノミによる皮膚病を防ぐには、ノミの侵入を予防することが重要です。獣医師から処方された外用薬や内服薬などのノミ予防薬を定期的に使用することで、ノミを寄せつけないようにすることができます。また、ノミはカーペットや家具、寝具などに生息しているため、定期的に掃除機をかけることも大切です。もし、愛犬にノミが寄生してしまったら、他のペットへの感染を防ぎ、ノミによる皮膚病の発症を防ぐために、ノミ駆除剤による迅速な治療が必要です。

治療|ノミ

ノミの駆除のためスポットタイプの予防薬を治療にも活用します。また、被害を受けた皮膚に対しては外用薬、抗アレルギー薬、痒み止め、皮膚保護のためのビタミン剤などを使用することもあります。

表在性膿皮症|感染症

犬の皮膚や被毛にはいつでも、最近が少なからず付着しています。しかし普通、皮膚が健康であれば、それらがむやみに増えて皮膚に病気を起こすことはありません。

しかし、免疫が低下したり、年をとったりすると菌が異常に増殖し皮膚が化膿します。

症状|表在性膿皮症

細菌の増殖により皮膚が部分的に赤くなったり、だんだん痒くなってきます。

膿皮症は体のどこにでも起こります。この病気は特に夏におこりやすく、病状が進むと病巣が皮膚の深部におよび、患部が膨れ上がったり、うみをもったり、痛みが生じたり、発熱したりするようになります。

原因|表在性膿皮症

慢性の皮膚病や免疫の異常、栄養不良、ホルモンの病気などがあります。しかし、飼い主の世話の仕方が原因の場合があることも少なくありません。

例えばあわないシャンプーの使用、豪快な洗浄方法(犬の表皮は人間よりかなり弱い)によって病気を作り出していることがあります。

治療|表在性膿皮症

殺菌シャンプーと抗生剤を組み合わせて治療を行ないます。ただし、症状が重い場合はシャンプーの使用法にもしっかり注意しましょう。

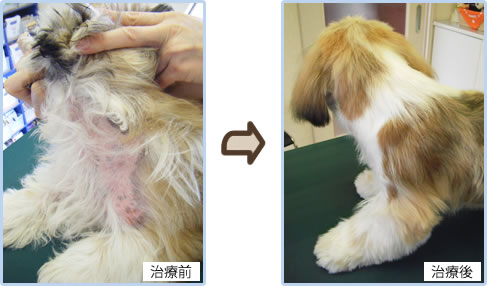

マラセチア皮膚炎|感染症

カビの仲間である酵母菌が原因で普段は被害を与えないですが、それらが増殖すると痒みが生じたり皮膚病を悪化させます。

症状|マラセチア皮膚炎

治りにくい慢性の外耳炎になったり、脂っぽい皮膚の表面や分泌腺の多いところなどに寄生し、脂漏性皮膚炎やアトピー性皮膚炎などの痒みを悪化させています。通常、皮膚が赤くなり、かゆみを伴い、脂っぽさや蝋のような外観を呈します。患部はカビ臭や酵母臭があり、脱毛、痂皮、鱗屑が見られることもあります。感染部位は、耳、足および皮膚のひだが一般的です。マラセチア皮膚炎は、年齢、犬種、性別に関係なく発症しますが、バセットハウンド、ウエストハイランドホワイトテリア、コッカスパニエル、シーズーなど、特定の犬種に発症しやすいと言われています。

原因|マラセチア皮膚炎

このカビは脂っぽいところを非常に好み、皮膚に障害などあると育ちやすい環境になるため増殖してこの病気を誘発する。アレルギーやホルモンバランスの乱れなど、酵母菌の過剰増殖の原因となる基礎疾患があるとより治りにくいです。

治療|マラセチア皮膚炎

週に1,2回の抗真菌シャンプーと抗真菌薬を使用します。また、抗脂漏シャンプーも使用します。治療には1ヶ月以上かかります。また、この病気の原因となっている脂漏の抑制のため食事管理、適切な運動など犬の生活全般に気を配りましょう。マラセチア皮膚炎の予防には、定期的なグルーミング、シャンプーで頻繁に入浴し、皮膚から余分な油分やゴミを取り除きます。また、耳や皮膚の溝に過度の湿気がこもらないようにすることも、酵母菌の過剰繁殖を防ぐのに役立ちます。一方で、シャンプーのしすぎ等によってマラセチア以外の皮膚炎症状を誘発することがあるので動物病院としっかり相談して行いましょう。動物病院での定期的な検診は、マラセチア性皮膚炎の発症に関与している可能性のある基礎疾患の発見と治療に役立ちます。

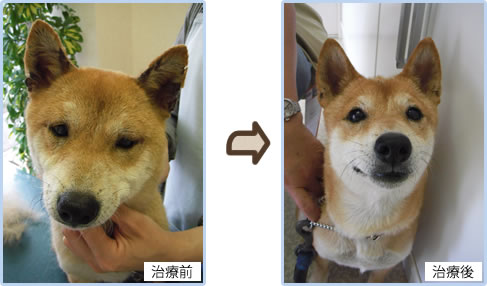

アトピー|アレルギー疾患

ワンちゃんによっては、ほこりやダニ、花粉などに敏感に反応し、これらが空気と一緒に口や鼻から入ってくると、アレルギーになって皮膚をしきりになめたりかいたりすることがあります。このように、アレルギーを起こす物質を吸い込むことなどによっておこる病気をアトピーといいます

症状|アトピー

痒みの強い皮膚疾患ですが痒い=アトピーとは限らないので注意しましょう。通常は3歳までに発症することが多いようです。その後再発や憎悪を繰り返しながら徐々に通年性になりますが、これは種々の悪化因子が掻痒の閾値を低下させることに関与しているようです。

アトピーでは顔や足先の痒みを特徴とし、最初は赤みや掻き跡が見られ、慢性化すると過度のかゆみ、なめすぎ、ひっかきすぎで皮膚が赤くなり、炎症を起こし、厚くなって象の皮膚のようになります。

原因|アトピー

原因は環境中にあるもので、排除できない。また、遺伝的にアトピー性皮膚炎になりやすい犬種があります(柴犬、シーズー、ゴールデン、ラブラドール、シェットランド、ウエスト、ダルメシアン、ボストンテリアなど)。また、皮膚トラブルを抱えた犬や生まれつき皮膚の弱い犬はアトピー性皮膚炎になりやすいとも言われています。

治療|アトピー

アトピーの診断基準に基づいて診断しますが、多くの場合、ノミアレルギーや食物アレルギー、ノミを除く外部寄生虫によるアレルギーなどの除外診断をしていかなくてはなりません。また、治療としてはアレルゲンの回避、皮膚機能の補正、悪化因子の排除、アレルギー炎症に対する薬物療法などを多角的に実施します。

その方法の一部としては薬用シャンプーの使用、栄養剤の投与・塗布、処方食の利用、抗ヒスタミンやステロイド剤の使用、インタフェロンγ注射による免疫調整、シクロスポリンによる異常免疫の抑制などがあり、種々のものを組み合わせて行ないます。治療は長期におよびます。

炎症やかゆみを抑えるために、抗ヒスタミン剤や副腎皮質ホルモン剤を投与する。

免疫システムの反応をコントロールするための免疫抑制剤。

二次感染を治療するための抗生物質や抗真菌薬。

アレルゲン特異的免疫療法(アレルギー注射)により、犬の免疫系を特定のアレルゲンに鈍感にさせる。 などがあげられます。

食物アレルギー(食物有害反応)|アレルギー疾患

食べ物に対して起こるアレルギーです。食べ物の中のある種の物質に対して犬の体内に抗体ができると、その後同じ食べ物を食べた時にアレルギー症状が現れます。

卵や牛乳などのタンパク質を多く含む食べ物や、ある種のドックフードなどによって起こることもありますが、犬によって原因は様々です。

食物アレルギーは、皮膚障害、消化器系の問題、呼吸器系の問題など、犬にさまざまな症状を引き起こす可能性があります。

症状|食物アレルギー

食餌性アレルギーは、食べ物を食べた後、比較的短時間のうちに症状があらわれることが多いです。一般に顔面がかゆくなり、赤くなったり、発熱したりします。一部では下痢や嘔吐をする子もいます。病院に来るこのほとんどは慢性化しており、顔面だけでなく、全身にも症状が広がっています。

食べ物のアレルギーは、アトピーやノミのアレルギー、さらには膿皮症を併発しているわんちゃんが多数います。季節性がなく、薬剤による治療だけでは改善がないのが特徴です。

原因|食物アレルギー

動物性蛋白質が原因となりやすいといわれていますが特定できません。

いろいろな食物がアレルギー物質となる可能性があるため根気のいる治療が必要となります。

治療|食物アレルギー

治療の中心は除去食です。原因となる食物抗原をさけることです。その食餌として加水分解タンパクフードや、アミノ酸フード、新奇タンパクフードなどを使用します。

除去食をやっても痒みがすぐに軽減するわけではないので内科的治療を必要とするケースがほとんどであり、痒みの度合いに応じて抗アレルギー剤、ステロイド剤、抗ヒスタミン剤といったような薬を併用することが多々あります。

かゆみの少ない皮膚病

甲状腺機能低下症|内分泌疾患

甲状腺機能低下症は、犬の内分泌疾患のひとつで、甲状腺からの甲状腺ホルモンの分泌が十分でない場合に起こります。甲状腺は首にある小さな腺で、代謝やその他の身体機能を調整するホルモンを分泌しています。甲状腺ホルモンの分泌量が少なすぎると地肌が見えてくるほど脱毛することがあります。犬種によっては胴体の両側同じように脱毛します。

犬で最も多く見られるホルモンの異常です。

症状|甲状腺機能低下症

おもに脱毛です。脱毛した部分に痒みはありませんがしばしば色素が集まって皮膚が黒ずみます。

皮膚の病変の他にも、元気がなくなる、動作が鈍い、寒さ暑さによわい、肥満になるなどが症状としてあらわれることがあります。

しかし、この症状は微妙で、時間をかけてゆっくりと進行するため、診断が難しい場合があります。

原因|甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンの分泌量が十分でないためにおこる病気です。

分泌量が少なくなる原因は、犬自身の免疫系が甲状腺を攻撃して破壊する自己免疫疾患によって引き起こされますことが多いようです。他に甲状腺が先天的に萎縮している、病気で萎縮している、薬物などの影響、ストレスによっても減ります。

治療|甲状腺機能低下症

一般に、長期にわたる甲状腺ホルモン薬の投与になります。脱毛した部分がはえそろうには数ヶ月かかります。適切な治療により、ほとんどの甲状腺機能低下症の犬は正常で健康な生活を送ることができます。

ホルモン投与になるので定期的に血液をとってホルモンの値をチェックする必要もあります。

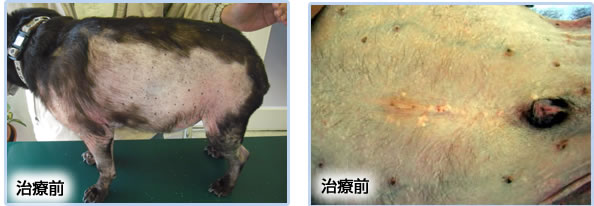

クッシング症候群|内分泌疾患

糖の代謝を助ける副腎皮質ホルモンが異常に多く分泌されることによっておこる病気。副腎皮質機能亢進症とも呼ばれ、体内のコルチゾールというホルモンが過剰になることで起こる犬の病気です。コルチゾールは副腎から分泌され、ストレスに対する体の反応を調整したり、血糖値を維持したりするなどの重要な働きをします。下垂体依存型と副腎依存型の2種類があります。

症状|クッシング症候群

全身症状として、多飲多尿、元気消失、あえぎ呼吸、食欲増進などが見られ、全身像として腹部膨満や筋萎縮をおこしたりします。脱毛、ふけ、面ぽう、腹部血管がよくみえて、薄い皮膚、傷口が治りにくい、皮膚の石灰沈着などがみられます。また、皮膚感染症や尿路感染症の合併もよくみられます。これらの症状は徐々に進行するため、最初は気づかないこともあります。

原因|クッシング症候群

副腎腫瘍、下垂体腫瘍、薬の影響などによって副腎皮質ホルモンが過剰に分泌することによって症状がでます。

治療|クッシング症候群

診断には症状と血清中の副腎皮質ホルモンを検査することによって判断します。さらに、副腎や下垂体の腫瘍を発見するための超音波検査やCT検査などの画像検査が組み合わされます。治療としては、ホルモンを抑える薬を使用したり、副腎をある程度壊す薬を使用したり、腫瘍を摘出したりします。また、薬の影響の場合には薬の調整をおこなって治療します。当院では、ホルモンを抑える薬を治療に使用しています。外科的に治療する場合には、専門医に紹介させていただいております。

皮膚糸状菌症|感染症

皮膚糸状菌症は、白癬とも呼ばれ、犬の皮膚、毛、爪に感染する真菌感染症です。この感染症は、土壌や他の動物、環境中に存在する皮膚糸状菌と呼ばれる真菌の一群によって引き起こされます。円形の脱毛が起こったり、毛が薄くなったりして人間にも感染します。

症状|皮膚糸状菌症

顔やめのまわり、耳、そして体の皮膚の柔らかい部分に脱毛が起こります。その周囲の毛はとても抜けやすくちぎれ易くなっています。一部で皮膚の発赤や炎症、鱗屑や痂皮、時には痒みがみられます。病変は局所的であったり、全身に広がったりします。

原因|皮膚糸状菌症

皮膚の抵抗力の弱い子犬や、毛の抜け替わる時期の犬に良く見られる。

この皮膚病をおこす糸状菌は土壌に生息しているため、土を掘るのが好きな犬や、土の上で生活している犬は、このカビに寄生されやすくなります。

治療|皮膚糸状菌症

週に1,2回の抗真菌シャンプーと抗真菌薬を使用します。場合によっては塗り薬も使います。治療には1ヶ月以上かかります。また、感染症が治るまでは、犬の生活環境を清潔に保ち、他の動物との接触を控えることが大切です。犬の皮膚糸状菌症の感染予防には、動物を扱った後の手洗い、生活環境の清潔と乾燥、感染動物との接触を避けるなど、衛生管理を徹底することが重要です。

アロペシアX(X脱毛症)|その他

別名X脱毛症とも呼ばれ病因は不明のままである。特にポメラニアンで見かけることが多い。

症状|アロペシアX(X脱毛症)

最初は摩擦箇所における(頸部、大腿部、尾部)一時的な被毛の欠損がある。徐々に、すべての被毛がその領域で失われ、最終的には体幹の一時被毛も喪失して子犬の被毛のようになります。頭部、脚は通常、被毛が残ります。

治療|アロペシアX(X脱毛症)

様々な内科的および外科的治療がためされてきましたが反応性は予期できないのが実際です。去勢自体は永久的あるいは数か月継続する被毛の再生を誘発することがしばしばみられるために推奨されています。

内科療法としては成長ホルモン、チロシン、エストロジェン、テストステロンあるいはメラトニンによるホルモン補給が被毛の再生を刺激するために使用されてきました。

また、ホルモン関連の関与が低い場合には、

毛周期停止の改善に栄養添加による治療として

- サプリメント

- 必須脂肪酸

- フード(処方食)

毛周期停止の改善のその他の治療として

- 薬剤

- ビタミンB12

末梢循環改善の治療として

- ビタミンE

- L-システイン

- オメガ脂肪酸製剤

等の治療が行われている。一定の治療で効果あるとは限らないので治療プランは多角的にみて組み立てます。

一方アロペシアXは美感上の問題だけとも判断することもできるるため、良い意味で何もしないことも治療選択の一つになります。

毛包虫症|感染症

犬の被毛の根元にある皮脂腺にダニの1種の毛包虫が多数寄生して、脱毛や皮膚炎をおこします。最近、増えていている病気です。このダニは犬の皮膚に生息する寄生虫ですが、過剰に増殖すると皮膚炎や脱毛の原因となることがあります。

症状|毛包虫症

生後4~9ヶ月の頃によく発症します。口や下あご、目のまわり、前足の前面など、皮脂腺が多く分布する皮膚に、毛の抜けた部分が徐々に広がり、ただれてくることもあります。初期にはかゆみはないですが脱毛とただれがでるとかゆみもでてきます。重症の場合は、皮膚に細菌や他の寄生虫が感染することもあります。

原因|毛包虫症

毛包虫の寄生によるもので毛包虫に寄生されている犬に接触することで感染する。潜在的には犬の半数以上が毛包虫をもっていると言われているがすべてがこの病気になるわけではない。

この病気の発病は犬種、個々の免疫・抵抗力の違い、ホルモンバランス、食事の傾向などが関与していると言われている。

治療|毛包虫症

発見したら早い時期に治療する事が重要です。治療は毛包虫を殺す注射、内服、殺ダニ剤による薬浴などの組み合わせで治療します。治療には長期間要することが多々あります。ダニ感染は、基礎疾患や免疫系の機能不全の兆候である可能性があるため、獣医師の診断を受け、基礎疾患の有無を確認することが重要です。

天疱瘡|免疫介在性疾患

動物は体を守るために免疫と呼ばれる働きをもっています。体の中に有害なものが入った時、免疫はそれを攻撃し、体内からそれを排除しようとします。しかし、免疫がなんらかの異常をおこし、自分の体を間違えて攻撃することがあります。これを自己免疫疾患とよびます。その中のひとつに天疱瘡があります。

症状|天疱瘡

発疹が眼周囲、鼻梁、耳介によく出るが、まれに顔の発疹を伴わず、躯幹や肉球だけに発症することもあります。赤くなったり、でこぼこしたり、膿のたまったでこぼこがあったりして、その後かさぶたができたり、びらんができたりします。

多くの症例では夏に発症したり悪化する傾向があります。

原因|天疱瘡

免疫系の破錠によるもので表皮ケラチノサイトのデスモゾームの接着タンパクであるデスモグレインに対する自己抗体によるものと考えられています。

紫外線暴露、アレルギー疾患、外部寄生虫寄生によって症状が悪化します。

治療|天疱瘡

治療は通常、プレドニゾロンの単独療法から始まり(多くの場合他の皮膚病も併発しているためその治療も行なわなくてはならない)、改善が乏しい時は他のステロイド剤やアザチオプリンなどを検討します。また、治療に先行し、補助的療法として抗生剤、ビタミンなどの投与もします。

この病気の悪化因子と思われる日光、細菌、寄生虫に配慮した対応も必要だと思われます。

表皮嚢腫|腫瘍

内容物を出すとニキビのようなものがでてくる

犬の表皮嚢胞は、皮膚の外層の細胞から発生する比較的一般的な良性の皮膚増殖症です。すべての年齢の犬に発生する可能性がありますが、中高齢の犬によくみられます。シュナウザーやシーズーの頭・首・足にできやすく、半球状隆起物として目視できます。

症状|表皮嚢腫

できものは皮内にみられ、下床と可動性があり、中身をだすと悪臭のある粥状内容物が出てきます。

治療|表皮嚢腫

外科的切除が望ましいとされていますが、あまり大きくなっていない段階では局所麻酔での内容物の除去、包み込んでいた袋状の膜の切除でよくなる子が多いです。

皮膚付属器母斑|腫瘍

皮膚組織球腫|腫瘍

皮膚組織球腫は老犬より若年にはるかに多く発症します。50%は2歳未満で発生するといわれています。頭、後ろ足、体幹に最もよくみられますが頚部、前足、尾にもでます。

症状|皮膚組織球腫

組織球種は急速に成長する、円形で半球形の皮膚病変です。皮膚表面は光沢があったり、脱毛があったり潰瘍ができていたりします。外観は紅斑性ですが、動物に不快感はないです。

腫瘍の大きさは0.5~4.0cmで、大部分は1~2cmです。

治療|皮膚組織球腫

良性の腫瘍で通常はリンパ球浸潤によって自然に消失あうることもあります。8~12週間で消失するようです。

薬物療法により経過観察することもあります。

全体として、皮膚組織球腫は若い犬でよく見られる、通常は無害な皮膚腫瘍です。しかし、新しい皮膚腫瘍や気になる皮膚腫瘍がある場合には、適切な診断と治療を行うために獣医師の診断を受けることが重要です。

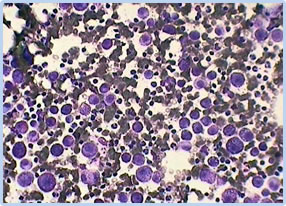

肥満細胞腫|腫瘍

肥満細胞腫は皮膚に最もよく見られ、体のどこにでも発生する可能性がありますが、体幹、後半身、四肢の皮膚によく発生が見られます。通常は年をとった犬に多く、性別差はありません。肥満細胞腫の大きさは様々で、触った感じは硬かったり柔らかかったりします。

症状|肥満細胞腫

肥満細胞腫の外観はきわめて多彩で、症状だけでは悪性度の推定や挙動を予測できない。皮膚肥満細胞腫の大部分はしこりで1~10cmですがこれ以上大きくなることもあります。

治療|肥満細胞腫

針生検などによって比較的に用意に診断できることが多いです。治療は主に外科手術、放射線治療、化学療法を単独、または併用して行ないます。

当院では、外科療法、化学療法の併用を行なっています。放射線治療を希望の方には大学病院などを紹介させていただいています。

先天性角化症|角化異常

先天性角化症はシェパード、ダックス、セッター、ドーベルマンピンシャー、シーズー、コッカースパニエル、キャバリア、スプリンガー、ラブラドール、ホワイトテリアなどに生じます。

本症は、幼少より発疹を認めることが多く、加齢とともに暫次悪化します。

症状|先天性角化症

発疹としてはフケ、胼胝(たこ)、面ぽうなどが特徴です。

治療|先天性角化症

先天性角化症では生涯にわたる外用療法が必須です。また、膿皮症や脂漏性皮膚炎の合併がよくみられ、抗生物質や抗真菌剤が汎用されます。そして、ひどい時は全身療法としてステロイド剤やレチノイド剤が使われることもあります。

補助療法として、バランスのとれた食事や、良質な脂肪酸をとることもあります。

昆虫刺咬性過敏症(虫刺され)|感染症

蚊の咬傷は最も一般的な原因とされ、他にもハエ、サシバエのような小さい昆虫の刺咬によってもおこる。散歩から帰ってきて顔がぼこぼこしてたら要注意!!

症状|昆虫刺咬性過敏症

顔面、耳先端、鼻部および肉球などに発疹がみられます。その場所はすごく痒いことが多いです。

原因|昆虫刺咬性過敏症

蚊の咬傷は最も一般的な原因とされており、よく藪に頭を突っ込んだ際などに見られることがある。

治療|昆虫刺咬性過敏症

痒みが強いためこれを抑えるため、抗ヒスタミン等を使用します。痒みが強い場合ステロイドも使用します。また、感染予防のため抗生剤も併用して使っています。

犬の花粉アレルギー|アレルギー疾患

アレルギー疾患のひとつとして挙げられ、近年人間と同様に花粉に対してアレルギーになるわんちゃんが増えています。

症状|犬の花粉アレルギー

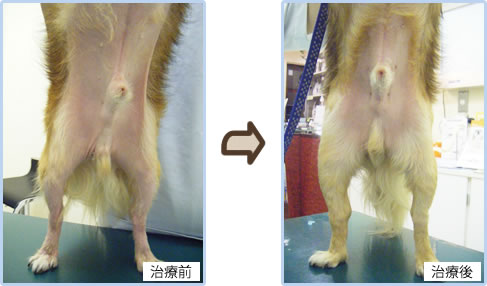

目周囲や鼻周囲の発赤、目やに、鼻水などが認められます。写真の子は外への散歩をすると急激に赤くなり、目やにも出て来るようになりました。

原因|花粉アレルギー

原因としてスギ花粉、他にもいろいろな花粉に対してアレルギーをおこしているわんちゃんがいます。

治療|花粉アレルギー

花粉の季節における抗ヒスタミンやステロイドによる痒みの抑制、減感作療法などが行なわれています。花粉の多い季節には屋外での活動を制限し、家庭環境を清潔に保ち、ホコリやカビがないようにし、定期的に犬を入浴させて被毛に付着した花粉やアレルゲンを取り除くなど、犬が花粉にさらされないよう管理することも有効な場合があります。

ノミ|感染症

ノミが犬の血を吸う時、その唾液が原因となってアレルギー性の皮膚炎をおこします。この病気を治すためには、患部の治療と同時に、原因となるノミを犬の生活環境から駆除しなければなりません。

症状|ノミ

犬の体表の、特に耳の後ろや背中から腰にかけて、あるいは尾から肛門や陰部の周りの皮膚に脱毛やぷつぷつとした赤い発疹がみられます。

痒みをともなうため、自分で傷をつくることがよくあります。また、大量に寄生されると貧血などもおこします。

原因|ノミ

ノミの唾液成分ハプテンが血を吸った際に犬に入り込み、アレルギー反応を引き起こし皮膚炎をおこします。

草むらや小屋などに入り込んだりするとよく寄生されることがあります。

治療|ノミ

ノミの駆除のためスポットタイプの予防薬を治療にも活用します。また、被害を受けた皮膚に対しては外用薬、抗アレルギー薬、痒み止め、皮膚保護のためのビタミン剤などを使用することもあります。

ダニ|感染症

春から秋にかけて草むらなどに入るとよくみつかるのがマダニの寄生です。マダニは犬から血を吸って膨れていきます。

症状|ダニ

寄生すると血を吸って大きくなり大豆大まで大きくなるものもあります。

足の裏に寄生すると足を引きずる犬もいます。

また、病気を媒介するので犬バベシア症(貧血等がみられ急性の場合死に至ることもある)等を引き起こしたり、人にも影響するSFTSや、日本紅斑熱、ライム病等の感染媒体にもなります。

原因|ダニ

樹木や草の葉さきに生息しますが道路沿いの植え込みや芝生、公園などでもうつることがあります。

治療|ダニ

今ではかなり効力の高い予防薬があるため治療にもその薬を使用しています。また、噛まれたあとに発赤などある場合には外用剤などを使用することもあります。

マダニが人にもたらす病気にSFTS(重症熱性血小板減少症候群)がありマダニによりウイルスが媒介するため注意が必要です。(マダニ予防薬重要になってくる)

犬の皮膚疾患としてよく見かけられる病気として次のようなものがあげられます。

まずは痒みが中程度から強いものとして

また、痒みが少ないものとして

- 甲状腺機能低下症

- クッシング症候群

- 皮膚糸状菌症

- X脱毛症(アロペシアX)

- 続発性脂漏症

- 毛包虫症

が挙げられます。

犬の皮膚病の60%近くは感染症であり、第2位には20%以上が精神的要因、それより少ないが皮膚炎(アトピー、アレルギー等が入る)が3位に入っており、十数パーセントが内分泌疾患、それぞれ数パーセントで先天的要因、免疫介在性疾患、腫瘍等があります。